অনেক মাদ্রাসায় দেখি বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ ওড়ে না

“সত্তরের আগের কথা। আমরা তহন ছোডো। আইয়ুব খান ও ফাতেমা জিন্নার মধ্যে নির্বাচন। আইয়ুব খানের মার্কা ‘গোলাপফুল’। ফাতেমা জিন্নার ‘হেরিকেন’। বিকাল হইলেই ফাতেমা জিন্নার মিছিলে যাইতাম। আইয়ুব খানের পক্ষে ছিল সিরাজ আর মতি ভাইরা। নির্বাচনে আইযুবের দলই জিতে। ওরা তহন আমগোরে টিটকারি দিয়া মিছিলে গান ধরে– ‘পুবালের বাতাসে নিভিলো হেরিকেন। জয়, জয়, জয় — আইয়ুব খানের জয়।’ গান শুইনাই জিদ চাইপা যাইত। এরপর অনেক কিছু হইল। কিন্তু দেশ ঠিক হইল না।

“বাপ-চাচাদের আলাপে শুনতাম ডিভাইডেশনের কথা। বাজারে চায়ের দোকানে বৈষম্য নিয়ে আলোচনা হইত। আমগো দেশের ভালো জিনিস পশ্চিমে চইলা যায়। কাগজের দাম ছিল বেশি। বালাম চাল এখানে চাষ হইলেও আমরা খাইতে পারতাম না। দেশটা যেন কেমন হইয়া গেছিল। সবাই বঙ্গবন্ধুর কথা কয়। বাঙালিগো জন্যে তিনিই মাঠে নামছিলেন।

“আমগো এহানে আওয়ামী লীগের নেতা তহন নুরু জমারদার, সামাদ কাজী, রব খানসহ অনেকেই। রাজনীতি বুঝতাম না। মাঝেমইধ্যে বাজারের বাতি নিভিয়া দিত। কেন? বাবা কইত, যদি প্লেন থাইকা বোমা মারে! কতকিছু ভাবতাম তহন। বোমা ফালাইলে গ্রামের সব লোক তো মইরা শেষ। ওরা কেন নিরীহ মানুষ মারব? ওরা না মুসলমান! শেষে বোমা নিয়া প্লেন আইল না। একাত্তরে বরিশালে পাকিস্তানি আর্মিরা আইলো গানবোট লইয়া।”

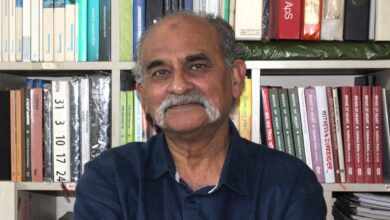

মুক্তিযুদ্ধের আগের নানা ঘটনা নিয়ে নিজ বাড়িতে বসে কথা বলছিলেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এস এম শাখাওয়াত হোসেন।

আবুল হাশেম সরদার ও আছিয়া বেগমের বড় সন্তান শাখাওয়াত। বাবা ছিলেন চালের ব্যবসায়ী। বাড়ি বরিশালের উজিরপুর উপজেলার বাবার খানা গ্রামে। লেখাপড়ায় তাঁর হাতেখড়ি ধামুরা প্রাইমারি স্কুলে। পঞ্চম শ্রেণি পাসের পর তিনি ভর্তি হন ধামুরা হাই স্কুলে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন ওই স্কুলেরই ক্লাস নাইনের ছাত্র।

শৈশবের নানা স্মৃতি আজও তাঁকে আন্দোলিত করে। শাখাওয়াতের ভাষায়:

“বন্ধু মানিক খা, শাহজাহান খা, ফারুক, ইসমাইল, জয়নালের লগে আড্ডা দিতাম। ভরদুপুরে মাইনষের জমির কলাইয়ের সিম তুলছি। লবন দিয়া সিদ্ধ কইরা, ওই সিম মজা কইরা খাইতাম বাগানবাড়িত বইসা। রসের সিজনডা ছিল অন্যরকম। মধ্যরাতে পাইরা রাতেই রস শেষ করতাম। গ্রামে যাত্রা হইত বছরে একবার। ‘রহিম বাদশা’, ‘মা মাটি মানুষ’ পালা দুটি ছিল নামকরা। মাঝেমইধ্যে স্কুল মাঠে সার্কাস দেখাইতে আসত গৌরনদীর লক্ষণ দাসের দল। কী যে ভাল লাগত ওই সার্কাস! তহন মজা করছি যেমন আবার বাপ-মায়ের মাইরও খাইছি খুব।”

শাখাওয়াত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ শোনেন রেডিওতে। তিনি বলেন:

“ওইদিন ছিল হাটবার। মা আমারে পাঠায় ধামুরা বাজারে। মানুষ মরলে যেমন ভিড় লাগে, দেহি দোকানে দোকানে মানুষের তেমন ভিড়। একটা দোকানে গিয়া শুনি ভাষণডা। বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এ দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ…।’ চেতনা তহন জাইগা ওঠে। বঙ্গবন্ধুর কথাগুলাই রক্তের লগে মিশা গেছিল।”

২৫ মার্চ ১৯৭১। ঢাকায় পাকিস্তানি আর্মিরা গণহত্যা চালায়। কিন্তু বরিশালে আর্মি আসে আরও পরে। বরিশাল দখলে নিয়েই আর্মিরা গানবোট নিয়ে আশপাশের এলাকার বাঙালি হত্যার মিশনে নামে। একবার তারা ধামুরায় এসে বাজার জ্বালিয়ে দেয়। ওইদিনই হত্যা করে সরেন ডাক্তারসহ তিনজনকে। ষোলকগ্রামে ঢুকেও মেরে ফেলে কয়েকজনকে। এ সব দেখে ঠিক থাকতে পারেন না শাখাওয়াত। সিদ্ধান্ত নেন মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার। তিনি বলেন:

“মালেক, হাবিব, মোজাম্মেল, শফিকুল ও আমি– পাঁচজন একত্রিত হই। আমাদের মধ্যে বড় ও চৌকস ছিল মালেক। খোঁজ নিয়ে ওই-ই ট্রেনিংয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু সঙ্গে নিতে হবে দুই কেজি চিড়া, আধা কেজি গুড়, নগদ কিছু টাকা। দোকান থাইকা আব্বা নামাজে গেলে সে সুযোগটা নিই। দোকানের চাল বেইচা পাই ২২ টাকা। বাড়িতে কৌটায় রাখা ছিল আম্মার একটা স্বর্ণের হার। ওইটা নিয়া পরে ভারতে বেইচা দেই দেড় শ টাকায়।

“শ্রাবণ মাসের এক ভোরে আমরা নৌকায় রওনা হই। ধামুরা বাজার থেকে সোজা পশ্চিম দিকে। পরে যশোরের বাগদা বর্ডার দিয়ে চলে যাই ভারতের হাসনাবাদ ক্যাম্পে। সেখান থেকে পাঠানো হয় প্রথমে জোড়পুকুর পাড় এবং পরে পিপা ক্যাম্পে। ছয়-সাত দিন চলে লেফট-রাইট সেখানে। অতঃপর হায়ার ট্রেনিংয়ের জন্য আমগো ১২৫ জনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বীরভূম পাহাড়ের ক্যাম্পে।”

বীরভূমের প্রথম ব্যাচে শাখাওয়াতরা ট্রেনিং নেন ২৯ দিন। জঙ্গল প্যারেড ছিল চারদিন। ভারতের শিখ সেনারা ট্রেনিং করায়। সাইজে ছোট ছিলেন শাখাওয়াত। ফলে ক্রলিংয়ের সময় পেছনে পড়ে যেতেন। কষ্ট ছিল অনেক। তবু বুকে তাঁর দেশ স্বাধীনের বাসনা। সব কষ্ট মেনে নিয়ে শিখে নেন রাইফেল, এসএলআর, এলএমজি চালানো। শেষে ফায়ারিং স্কোর্য়াডে পাঁচ রাউন্ড ফায়ার করেন তিনি।

ভিডিও : আহত হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা শাখাওয়াত

কোথায় কোথায় অপারেশন করলেন?

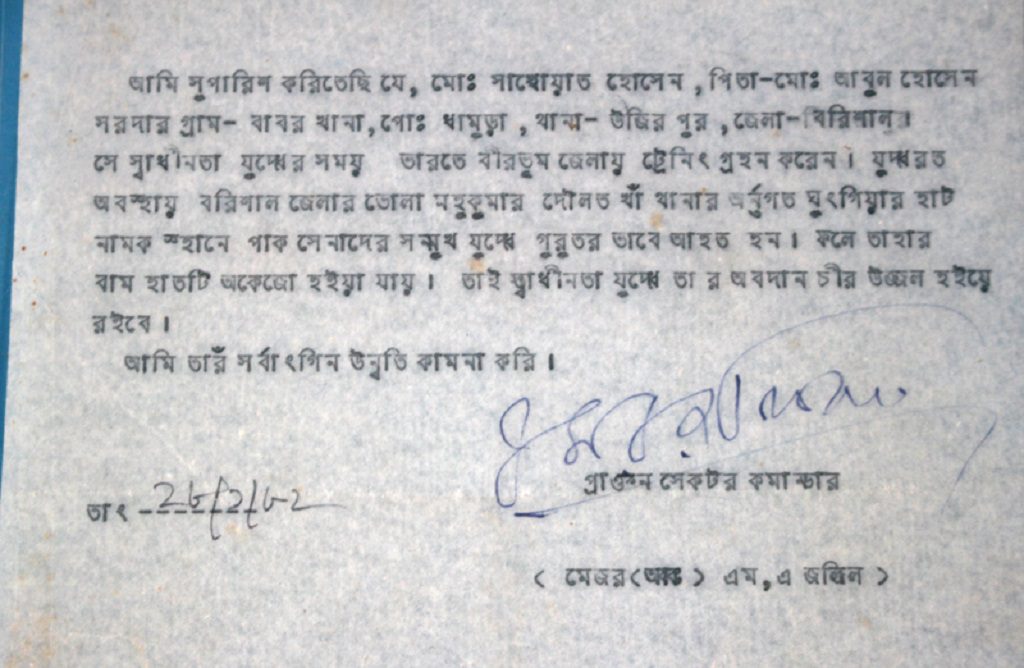

“‘জুলুম করব না, অত্যাচার করব না, শক্রুকে ঘায়েল করব, দেশ স্বাধীন করতে মৃত্যুকেও মেনে নিব’— এমন শপথ করেছিলাম বেগুনদি ক্যাম্পে। পরে অস্ত্র দিয়ে আমাদের ৫০ জনকে পাঠানো হয় ভোলায়। নৌকায় নৌকায় গিয়ে গেরিলা অপারেশ করতাম। ৯ নম্বর সেক্টরের দৌলত খাঁ থানা ও চরপাতা গ্রামে যুদ্ধ করেছি। কমান্ড করতেন আলি আকবর। ১০ জন করে গ্রুপও ছিল। আমার গ্রুপে কমান্ডার ছিলেন মজিবুল হক মন্টু।”

‘দৌলত খাঁ থানা অপারেশন’ ছিল মুক্তিযোদ্ধা শাখাওয়াতের প্রথম যুদ্ধ। সারা রাত ফায়ারিং হচ্ছিল। পেছন থেকে ছোড়া মর্টারগুলো ঠিক জায়গায় পড়ছিল না। ফলে বিপদে পরে যায় সবাই। থেমে থেমে গোলাগুলি চলছে। পাঞ্জাবিরা ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ বলে গুলি চালায়। ‘জয় বাংলা’ বলে শাখাওয়াতরাও প্রত্যুত্তর দেয়।

রশিদ নামে এক মুক্তিযোদ্ধা ছিল শাখাওয়াতদের সঙ্গে। এক বাপের এক ছেলে। রসিকতা করে ক্যাম্পের সবাইকে মাতিয়ে রাখত। ওই অপারেশনে তাঁর পজিশন ছিল শাখাওয়াতের ডান পাশে, মরা একটি খেজুর গাছের পাশে। হঠাৎ গুলি এসে লাগে তাঁর মাথায়। ছিটকে পড়েন তিনি। ধীরে ধীরে নিহর হয়ে যায় তাঁর দেহ। চোখের সামনে সহযোদ্ধার এমন মৃত্যুতে শাখাওয়াতরা ঠিক থাকতে পারে না। মনে জাগে প্রতিশোধের আগুন। ওই অপারেশনেই তাঁরা থানা দখল করে নেয়। আত্মসমর্পন করান ২০-৩০ জন পাকিস্তানি সেনাকে। ওদের ওপর সাধারণ মানুষ এতই ক্ষুব্ধ ছিল যে, কয়েকজনকে একটি পুকুরে নামিয়ে পিটিয়ে মারে।

এক অপারেশনে মারাত্মকভাবে রক্তাক্ত হন মুক্তিযোদ্ধা শাখাওয়াত। পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে তাঁর বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরের হাড় গুঁড়ো হয়ে যায়। ফলে হাতটি সারা জীবনের জন্য কর্মক্ষমতা হারায়। ব্যথা হয় এখনও। হাতটি কাটা না পরায় কেউ তাকে ‘হাতকাটা শাখাওয়াত’ বলে ডাকছে না- এটাই তাঁর সান্ত্বনা। মুক্তিযুদ্ধের ৪৬ বছর পরও সেদিনের দুঃখস্মৃতি আজও তাঁকে কাঁদায়। রক্তাক্ত ওই দিনটির কথা শুনি এ যোদ্ধার জবানিতে:

“আমগো ক্যাম্প তহন চরপাতা গ্রামে, সুশীল ডাক্তারের বাড়িতে। ভোলার ওবদা অফিসে ছিল পাকিস্তানি সেনাগো ক্যাম্প। সেখান থেকে ওরা আসবে চরপাতায়। ওই গ্রামের হিন্দুরাই ছিল ওগো টার্গেট। খবরটা পাই ওবদা অফিসের এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাছে।

“আগের দিনই আমরা ১০-১২টা বাংকার করি ঘুংগিয়ার হাটের মোড়ে। ওই পথেই ঢুকতে হয় চরপাতা গ্রামটিতে। মোহাম্মদ আলী টুনি নামে এক লোক ছিল ওখানে। বাংকার তৈরিতে সে আমগো সাহায্য করে। কাজ শেষ বাড়িতে নিয়া খাসি জবাই দিয়া খাওয়ায়। কিন্তু টুনি যে ভেতরে ভেতরে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, আমরা তা জানতাম না।

“তখন শীতকাল। রাতের বেলায় তো আর্মি গ্রামে ঢুকবে না। টুনি আমগো ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। আমরাও তা-ই করি। কিন্তু রাতের মধ্যেই সে পাকিস্তানি আর্মিগো খবর দেয়। ওরা এসে আমগো বাংকারেই পজিশন নিয়া অপেক্ষায় থাকে।

“মাঝখানে ফাঁকা মাঠ। এরপরই ছিল ক্যাম্প। নানা চিন্তায় সারা রাত আমগো ঘুম আসে না। আনুমানিক ৪ নভেম্বরের ঘটনা। খুব ভোরে একটা গ্রুপ রওনা হলাম। সবার সামনে রেইকিম্যান। মজিবুলই কমান্ডে। খুব কুয়াশা ছিল। কাছাকাছি কিছুই দেখা যায় না। বাজারের একদিকে পাকিস্তানি সেনারা টহল দিচ্ছে। অন্যদিক দিয়া ঢুকি আমরা। হঠাৎ ওরা সামনাসামনি হয়ে যায়। মুখোমুখি হতেই হাতাহাতি শুরু হয়।

“আমরা প্রস্তুুত ছিলাম না। আত্মা তখনই শুকিয়ে গেছে। পাকিস্তানি এক সেনা বন্দুক তাক করে আমার বুকে। টিগারে চাপ দেওয়ার আগেই ডানে সরে আসি। ফলে গুলি এসে লাগে আমার বাঁ হাতে, কনুইয়ের ওপরের হাড়ে। ছিটকে পরি রাস্তার পাশের নিচু জায়গায়। মনে হচ্ছিল কাঁটার গুঁতা খেয়েছি। পিলপিল করে রক্ত বেরুচ্ছে। আঙুলে স্পর্শ করতেই দেখি হাড়ের গুঁড়া বেরিয়ে আসছে। রক্ত গিয়ে ক্রমেই শরীর নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল। প্যাক-কাদার ভেতর দিয়ে ক্রলিং করে সরে যেতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু না, হাতের ব্যথায় তা-ও পারি না। হাড় গুঁড়ো হয়ে দুইভাগ হয়ে গেছে। চামড়ার সঙ্গে লেগে ছিল কোনো রকমে। নাড়া লাগলেই হাড্ডিতে হাড্ডি ঘষা লেগে জীবন বেরিয়ে যাচ্ছিল। রক্তাক্ত দেহ নিয়ে কাদার মধ্যেই পড়ে থাকি। মনে মনে জপি আল্লাহর নাম।

“গোলাগুলি থামতেই পাকিস্তানি সেনাগো চোখ পড়ে আমার ওপর। একজন বলল, ‘হামারে আদমি নেহি। শালাকো গুলি কর।’ আরেকজন বলে, ‘বাদ মারো। শালা মার গ্যায়া।’ আমি ওদের পায়ের আওয়াজ শুনছিলাম। ওরা চলে যেতেই পাশের একটা বাড়িতে গিয়া উঠি। প্রচণ্ড পানির পিপাসা। শরীরও কাঁপছে। কাসার বাটিতে করে এক হিন্দু লোক পানি এনে দিল। দুই ঢোক খাওয়ার পরই হাত থেকে বাটিটা পড়ে যায়। এরপর জ্ঞান হারাই।”

গুলি লাগার চেয়েও কষ্টের ছিল বীর এই মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসার সময়টা। সে কথা বলতে গিয়ে চোখ ভেজান তিনি। দেশের স্বাধীনতার জন্য এক যোদ্ধার কষ্টের অনুভূতি আমাদের স্পর্শ করে। তিনি বলেন:

“ওই কষ্টগুলার কথা ভুলতে পারমু না। হাতের দিকে তাকালেই সব জীবন্ত হয়ে ওঠে! দুই টুকরা হয়ে হাড় ঝুলে ছিল চামড়ার সাথে। চরপাতা গ্রামের কয়েকজন বলাবলি করছিল, হাতটা কেটে ব্যান্ডিজ করলে ভালো হবে। কথাটা কানে আসতেই চিৎকার দিয়ে উঠি। হাতে লাগা প্যাঁককাদাগুলো ধোয়া হয় পানি ঢেলে। শরীরটা তখন কেঁপে কেঁপে জায়গাটাও ছ্যাচছ্যাচ করে ওঠে। কী যে কষ্ট পাইছি! ‘মাগো’, ‘বাবাগো’ বলে কত কাঁদছি!

“একদিন ভোলা হাসাপাতাল থেকে এক ডাক্তার এসে ইনজেকশন দিয়ে যায়। হাতে তখনও ঘা। কষ্টও বেড়ে গেছে। উঠতে পারতাম না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কলার খোলে পায়খানা করতাম। সেটা ফেলে দিত মান্নান নামের এক যুবক। ও আমারে ভাইয়ের মতো সেবা করছে। একদিন আকাশে বিমান উড়ছে। আমার হাতে তহন পচন ধরা। কিন্তু স্বাধীনতার কথা শুইনাই সব কষ্ট কইমা গেল। মনে হইছে ফাল দিয়া উইঠা যাই।”

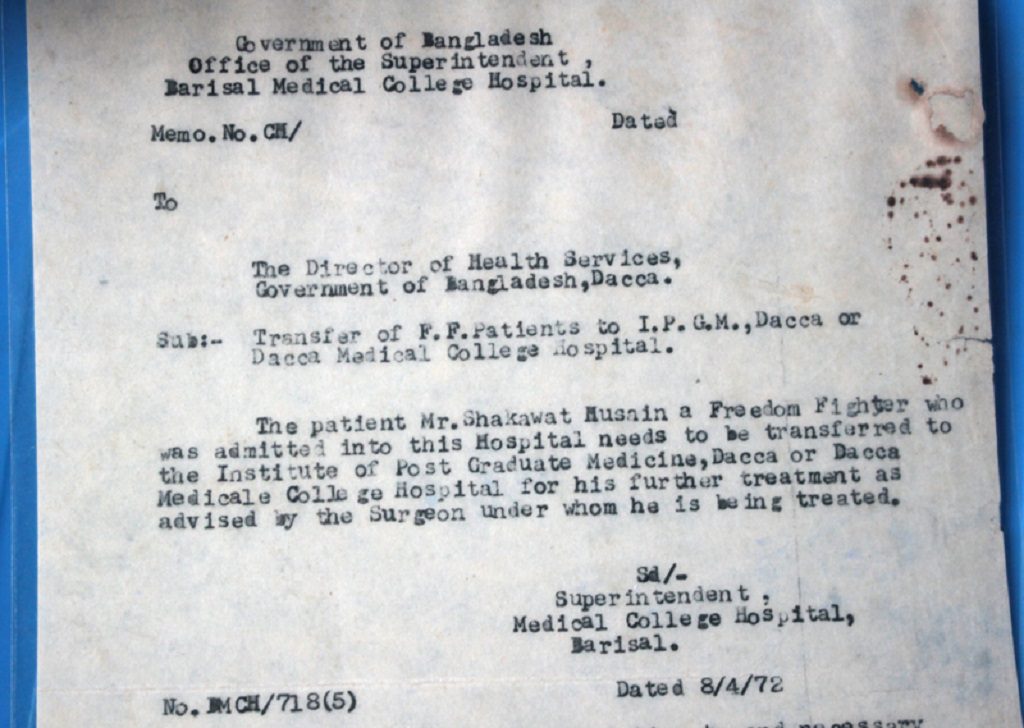

স্বাধীনতার পর চিকিৎসার জন্য শাখাওয়াতকে পাঠানো হয় ঢাকায়। পরে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে হাতের অপারেশন করেন ডাক্তার গ্যাস্ট। বাঁ হাতের কবজিতে রড ঢুকিয়ে চারটা নাট-বল্টু লাগিয়ে, হাড়ের টুকরা দুটি জয়েন্ট দেওয়া হয়। ফলে ওই হাতে কোনো রগ নেই। হাতটা তেমন নাড়াতেও পারেন না শাখাওয়াত।

স্বাধীনতার পরের বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এই যোদ্ধা অকপটে তুলে ধরেন নিজের মতামত। তাঁর ভাষায়:

“মুক্তিযুদ্ধের সময় জেলখানা ভাঙ্গা হয়। ফলে মার্ডার কেসের আসামি, চোর, ডাকাতরাও বের হয়ে আসে। এদের কেউ মুক্তিযুদ্ধ করেছে। কেউ দিনে মুক্তিযোদ্ধার লগে ঘুরছে, অস্ত্র নিয়া রাতে আবার ডাকাতিও করছে। স্বাধীনের পর ওরাই আবার অপরাধে ফিরে যায়। আগে চুরি করছে সাবল দিয়া, এবার ডাকাতি করে অস্ত্র নিয়া। মুক্তিযোদ্ধাগো বিরুদ্ধে নানা কলঙ্ক তখন ছড়ানো হত। এগুলোর কারণে বঙ্গবন্ধুর ক্ষোভ তৈরি হয় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। তিনি সেটা ট্যাকেল দিতে রক্ষীবাহিনী নামিয়ে দিলেন। তৈরি হল জাসদও। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দূরত্বও বাড়তে থাকে। এই অবস্থাটাও বঙ্গবন্ধু হত্যার পথ তৈরি করে দিয়েছিল।”

মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা নিয়ে কথা উঠতেই তিনি বলেন:

“আমার বাড়ির পাশেই সিরাজ নামে এক মুক্তিযোদ্ধা আছে। ওরে বাজারে আনেন। ও মুক্তিযোদ্ধা যদি প্রমাণ করতে পারে, আমি রাষ্ট্রী ভাতা নিমু না। সব হয় যোগযোগে। মুক্তিযোদ্ধার তালিকা কেন বাড়ে, এই কথা বললে তো অনেকেরই খারাপ লাগবে। স্বাধীনের পর মিলিশিয়া ক্যাম্প ভেঙে দেওয়াটা ভুল ছিল। তখনই একটা মুক্তিযোদ্ধাগো তালিকা করে গেজেট করা যেত। তালিকা বাড়ার দায় যেমন সরকারের, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাগোও। ওসমানির সনদ পাওয়া গেছে পানির দরে। হেমায়েত বাহিনীর হেমায়েতের সনদ নিয়ে বহু অমুক্তিযোদ্ধাও মুক্তিযোদ্ধা হইছে।”

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর মেয়ের শাসনামলের তুলনামূলক মূল্যায়ন করেন এই সূর্যসন্তান। তিনি মনে করেন, বঙ্গবন্ধু বড় নেতা ছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনায় বাবার চেয়েও এগিয়ে শেখ হাসিনা। তাঁর ভাষায়:

“শেখের মেয়ের সততা, বিবেক, বিচক্ষণতা, যোগাযোগ, সাহসিকতা অনন্য। নিজের জীবনের পরোয়া তিনি করেন না। চান গণমানুষের পাশে থাকতে। তাই দিন শেষে আমগোও ভরসা শেখ হাসিনায়।”

কী করলে দেশ আরও এগোবে?

‘অন্তর্কলহ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমি ‘তাবলিগ জামায়াত’ করি। অনেক মাদ্রাসায় দেখি বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ ওড়ে না। ওখানে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেরও কোনো বই নেই। তাহলে ওরা দেশ নিয়ে কী জানবে? এদের সংখ্যাও কিন্তু কম না। দেশ স্বাধীনের আগে কয়টা মাদ্রাসা ছিল, স্বাধীনের পরে দেখেন কয়টি হয়েছে। তাই মাদ্রাসার শিশুদেরও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস জানাতে হবে। দেশের ইতিহাস না জানলে ওরা তো ভিন্নভাবে হবে বড় হবে। তাহলে প্রজন্মে প্রজন্মে ডিভাইডেশন তো আমরাই রেখে দিচ্ছি। সরকারের উচিত এই দিকে খেয়াল করা।’

স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভালো লাগার অনুভূতি জানতে চাই আমরা। উত্তরে এই বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেন:

“মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার ক্ষমতায়। বাঙালি হিসেবে আজ আমরা নিজেদের পরিচয়টাই বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারি। এটাই ভালো লাগে।”

খারাপ লাগে কখন?

খানিকটা নিরব থেকে তিনি বলেন, “এই যে দেখেন পরিবহন ধর্মঘটের নামে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হল। ভাবমূর্তি নষ্ট হল শেখ হাসিনা সরকারের। এমন একটা আইন হওয়া উচিত যাতে কেউ আর মানুষকে জিম্মি করতে না পারে। এগুলোর পেছনে যারা আছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট আর মানুষকে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ দিলে দেশ কিন্তু এগোবে না।”

১৯৭১-এ পাকিস্তানি সেনা ও স্বাধীনতাবিরোধী, রাজাকার, আলবদরদের হত্যাযজ্ঞের ইতিহাসসহ মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের ইতিহাসটিও তুলে ধরতে হবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। দেশের ইতিহাস না জানালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রজন্ম তৈরি হবে না– এমনটাই মনে করেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এস এম শাখাওয়াত হোসেন। পরবর্তী প্রজন্মের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন:

“মা, মাটি, দেশ– এই তিনটির প্রতি ভালোবাসা না থাকলে তুমি এগোতে পারবে না। মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের ইতিহাসই তোমায় পথ দেখাবে। তাই স্বাধীনতার ইতিহাসটি তোমরা ছড়িয়ে দিও।”

লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে, প্রকাশকাল: ১২ মার্চ ২০১৭

© 2017 – 2018, https:.